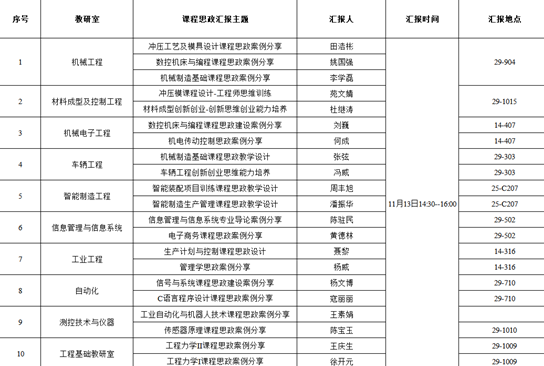

为进一步理顺工作机制、加强顶层设计,强化责任落实,建立课程思政集体教研制度,凝练建设特色,形成课程思政建设长效机制。2024年11月13日智能制造与控制工程学院开展课程思政领航学院宣传展示与经验交流,以各专业教研室为单位,开展课程思政专题教研活动,每个专业安排2-3个课程进行说课交流分享,主题围绕课程思政教学设计,完成简报(800字)+2张高质量照片,并形成教研活动记录。通过各专业开展课程思政专题教研,形成课程思政教学案例库,逐步强化推进,以点带线,持续改进课程思政在教学实施中的“表面化”、“硬融入”问题。

测控技术与仪器专业课程思政专题教研活动

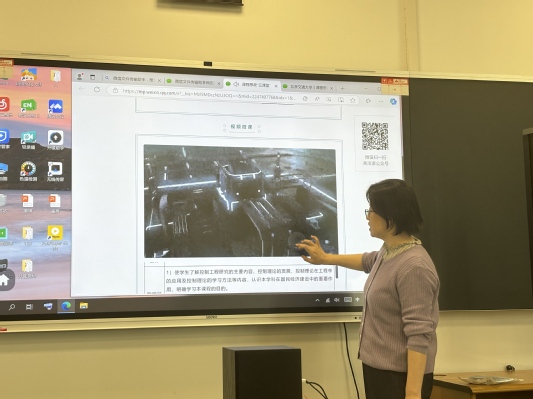

2024年11月13日智控学院测控教研室举行了课程思政专题教研说课活动。本次活动中,测控教研室主任王素娟老师以厦门大学董一魏老师的“自动控制原理”课程为例,分享了如何巧妙地将中华文明与自动控制原理授课相融合,展示如何在专业课程中融入深厚的文化底蕴和思政元素,教研室全体老师参加了学习。

董一魏老师的课程以诗词为引,从古典诗词中探寻自动控制原理的足迹。他提到,古代中国的计时工具“莲花漏”便蕴含了自动控制的智慧。莲花漏通过水流的稳定流动来控制时间的流逝,这实际上是一种简单而有效的自动控制机制。董老师通过这一生动的例子,不仅让学生领略了古代科技的精妙,更激发了他们对自动控制原理的兴趣和思考。进一步地,董老师将蜀锦的制作工艺与现代的CNC系统相结合,展示了自动控制原理在传统工艺与现代技术之间的桥梁作用。蜀锦作为中国古代丝绸文化的瑰宝,其制作过程复杂而精细,而现代的CNC系统则能够模拟这一过程,实现高效、精准的织物加工。董老师通过这一对比,让学生深刻理解了自动控制原理在提升生产效率、保护传统文化方面的重要价值。董一魏老师的课程不仅仅局限于理论知识的传授,更注重引导学生思考自动控制原理在社会实践中的应用。他鼓励学生关注国家重大科技项目,如航空航天、智能制造等领域中的自动控制技术,思考如何将这些技术应用于实际问题的解决中,为国家的发展和社会的进步贡献自己的力量。

讨论环节中,秦琴老师分享了自身在课程建设方面的经验,提醒新教师要注重借助学校及学科优势平台,应注重课程设计及思政元素的加入,并考虑学生的可接受性。王素娟老师、张希靓老师和邵福老师进一步讨论了将课程思政元素融入“信号与系统”及“单片机设计”等课程中的计划等。本次分享活动得到了教研室老师们的热烈反响和高度评价。以本次课程思政主题说课活动为契机,结合测控技术与仪器专业课程,不断探索和创新课程思政的教学方法,为学生的全面发展打下坚实基础。

王素娟老师以《自动控制原理》为例进行课程思政分享

秦琴老师分享课程思政建设经验

工程基础教研室专业课程思政专题教研活动

工程基础教研室于2024年11月13日下午召开专业课程专题教研活动,由王庆生老师针对《工程力学II》课程思政融入专业课程的教学设计进行分享交流,加深学生对工程力学理论知识的理解,培养学生的思想素质和文化自信,达到了知识传授与价值引领的统一。

工程力学II的课程思政设计开篇便以“不忘初心,牢记使命”为主题,为整个课程奠定了思政教育的基调。随后,王庆生老师将古代中国的材料力学作为切入点,详细阐述了其在历史、理论和实践应用上的卓越成就。这一部分内容不仅让学生了解了古代中国在力学领域的悠久历史和深厚底蕴,还通过《周易》、《墨经》、《荀子》等经典著作中的力学知识,展示了古代人民的智慧和创造力。

王庆生老师引用《周易》中“大过,栋桡,利有攸往,亨”这一原文,不仅解释了材料力学中的房屋大梁弯曲现象,还引申出教导人们在困境中应保持独立不惧、清静淡泊的人生态度。这种寓教于乐的方式,既增强了学生的学习兴趣,又潜移默化地传递了思政教育的内容。《墨经》中关于材料抗弯能力的描述,以及荀子对木材和金属加工后形状和性质改变的论述,都被王老师巧妙地融入到课程中。通过这些实例,学生不仅掌握了材料力学的基本概念,还深刻理解了古代人民对材料性质的深刻认识和利用。同时,荀子借物喻人的思想也让学生意识到,学习和教育对于个人成长和品格塑造的重要性。

在介绍近代和现代中国的材料力学时,王老师通过明清时期的家具、古代木结构建筑以及现代港口机械、特大跨度悬索桥等大国重器的实例,展示了中国在材料力学理论和应用方面的卓越实力。这些成就不仅让学生感到自豪和骄傲,还激发了他们为国家和民族发展贡献力量的责任感和使命感。

在整个课程思政设计过程中,王庆生老师充分运用了古代经典著作中的力学知识和现代科技发展的实例,将思政教育巧妙地融入到专业课程中。通过深入浅出的讲解和生动的实例展示,学生不仅掌握了工程力学的基本理论和技能,还深刻理解了中华优秀传统文化的精髓和民族精神的内核。这种教学模式不仅提高了学生的专业素养和综合能力,还为他们树立了正确的世界观、人生观和价值观。

|

|

|

|

王庆生老师《工程力学II》课程思政融入专业课程教学设计分享